予期せぬ追加工事って?

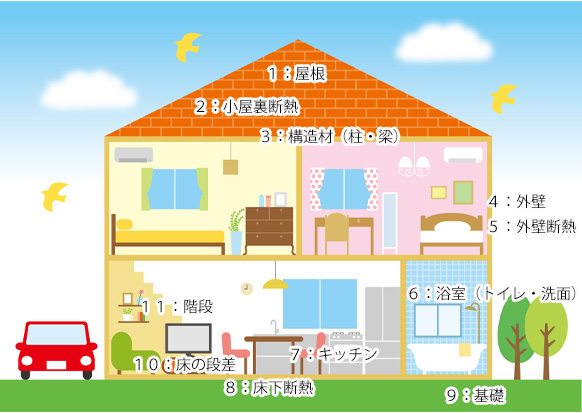

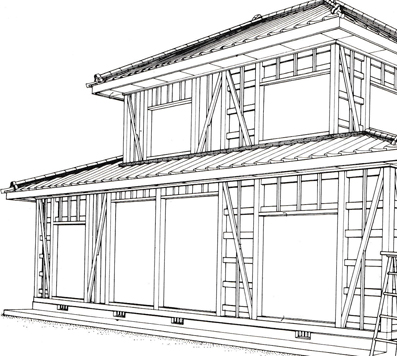

木造住宅は、解体してみないと分からないことが多く、構造材などの傷み具合によっては補修するための追加工事が必要になることがあります。

木造住宅リフォームでは予備予算を計画し予期せぬ追加工事に備える

木造住宅のリノベーション(リフォーム)は、契約前に行われる現地調査時には分からなかった事が解体後に判明することがあります。

例えば

- 外回り(外壁や屋根)から雨水の侵入

- 浴室やキッチン周りの湿気

などによって、柱や土台・大引といった構造材が傷んでいたりします。

構造材の傷みがひどい場合には、補修してなおさないとお家全体が危険な状態になってしまいます。

予期せぬ事態が判明した場合には、本工事とは別にそれにかかる補修工事による追加工事が必要になってきます。

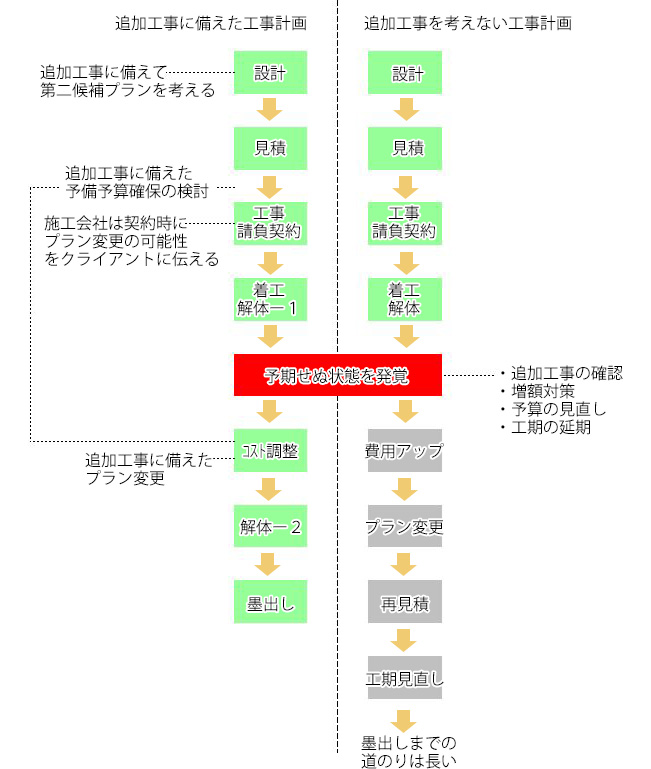

追加工事に備えて減額案をあらかじめ計画しておくことで、急な予算(プラン)変更・見直しが必要になっても焦ることなく対応することができます。

木造住宅のリノベーション(リフォーム)を数多く経験しているリフォーム会社は、現状の状態を確認することで追加工事が発生する可能性や、どの程度の工事費用がかかるのかを予測することができます。

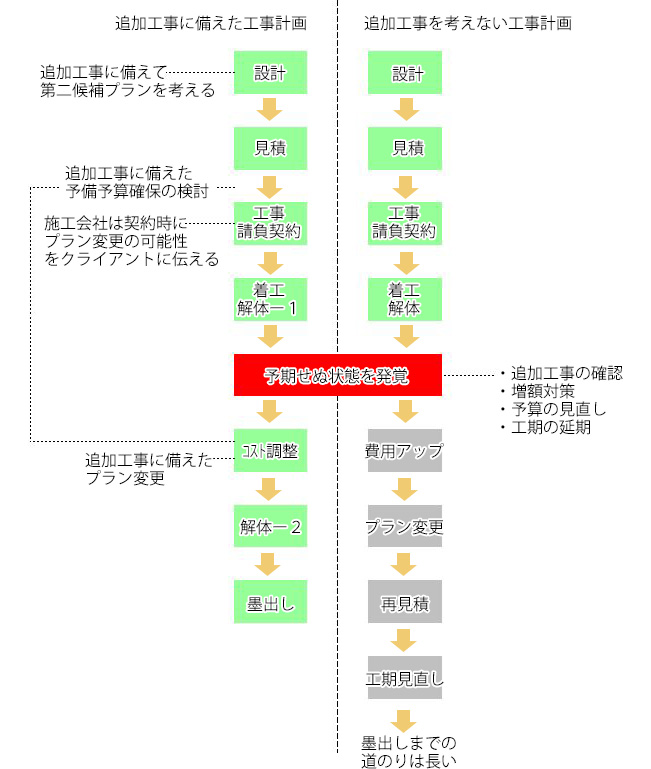

追加工事発生後の木造住宅リフォーム計画の流れ

以下、構造材の補修など予期せぬ事態が発生した場合の対処についてお伝えしていきます。

予期せぬ事態が発生したあとのリフォーム工事の流れ

- どの部分が傷んでいるか必ずクライアント様ご自身も確認すること。

- リフォーム工事を行っているリフォーム会社に補修に要する工事費の見積をとります。

- その見積書の説明をリフォーム会社から受ける。(見積書の内容で分からないことがあれば、どんどん質問すること)

- 見積書の内容に納得がいけば、追加工事分の契約を交わす。(本工事の契約とは別に契約を交わすことになります)

- 工事契約を交わした後に補修工事・本工事が進む

という流れとなります。

この流れの中で一番重要なのは、見積を取り、工事契約を交わすことです。

口約束は絶対NGです。

口約束の場合は、費用を多く請求されることがあります。

必ず見積を取り、工事契約を交わしてください。

予備予算の考え方【追加工事を含めた木造住宅リフォーム計画】

この予期せぬ事態を想定した提案が非常に上手だなと思うリフォーム会社さんがいらっしゃいます。

プランに対して、減額案を決めておくという考え方で

- 第一候補

- 第二候補

という感じです。

第一候補が理想。そして予期せぬ状態が発覚し追加工事が発生した時には、第二候補あるいは第三候補に移るという方法です。

ポイント1:経験木造住宅のリノベーション(リフォーム)工事を数多くこなしているリフォーム会社。 経験豊富なリフォーム会社さんは予想ではありますが、解体しなくても追加工事にかかる費用を把握することが可能です。 そのため、どの程度の追加工事が発生するか予測することができます。 ポイント2:契約上記でも記載していますが、追加工事が発生した時にはその工事分の契約を必ず交わすことが大切です。

|

設計・予算の検討~コスト調整までの木造住宅リフォーム計画の流れ

まとめ

リフォームやリノベーション工事は解体後に何かしらの問題が確認されます。この問題を少しでも減らし慌てることなく工事計画を進められるようコスト調整の案をあらかじめ考えておきたい。

木造住宅のリノベーション(リフォーム)工事は解体してみないと分からないことも多いためプランだけでなく予算の計画はすごく難しい。施工会社さんが経験あるかどうかは、提案内容に大きく差が出てきます。また、減額案をいかに要望に沿った提案にするかということも場馴れした施工会社の能力でもあります。

あなたご自身でリノベーション(リフォーム)工事計画をすすめる場合、どの施工会社に工事を依頼するべきか悩むと思います。

木造住宅は追加工事が発生する可能性が大です。追加工事が発生した時の対応について質問してみるといいでしょう。「追加工事という不安材料を上手くかわす提案」をする施工会社は経験があり、工事を依頼する候補の目安となります。