リビングや寝室をもっとおしゃれな部屋にしたい!

カラーコーディネートを意識したインテリア空間は、部屋がオシャレになるだけでなく「部屋が広く見える」「リラックスできる」「落ち着いて勉強(仕事)ができる」など心理的な面にも良い影響を与えてくれます。

このページでは、カラーコーディネート初心者でも素敵な空間を作るためのコツを詳しく解説しています。

「インテリアの質を高める色の組み合わせ方」だけでなく「色が与える心理的効果」「色によって部屋を広く見せる方法」などインテリアを楽しむ情報が満載です。

色の関係【カラーコーディネートを意識したインテリア空間を作るために】

色の関係【カラーコーディネートを意識したインテリア空間を作るために】

上手く色をコーディネートして理想的なリンテリア空間にするため、基本となる色の関係を知ることから始めましょう!

色には、大きく2つの種類に分けられます。

- 無彩色・・・白・黒・グレーといった色味のないもの

- 有彩色・・・青・黄・赤といった色を持ったもの

空間をカラーコーディネートをする場合、壁や天井などベースとなる色には【1】の無彩色がよく使うわます。

そして、ベースカラーを無彩色とした中で建具・家具など【2】の有彩色を取り入れたりします。

この考え方を基本とすることで、まとめやすくなります。

逆に有彩色をベースカラーとして照明やソファなどを無彩色をするというのも有りです。

有彩色の中には、赤色や青色といったようにハッキリ分かる色もあれば、くすんだ色や濃い色であったり淡い色を使ったりします。

どの色あいをベースカラーにするかで空間の持ち味は大きく変わってきます。

無彩色をベースカラーにするか。

それとも有彩色をベースカラーにするか。

大きく2つに分けられるんですね。

色の組み合わせ(インテリアの質を高めるカラーコーディネート)

カラーコーディネートを意識したリフォームプランを考える場合、色の組合せ【色相とトーン】によってインテリアの質や持ち味が変わってきます。

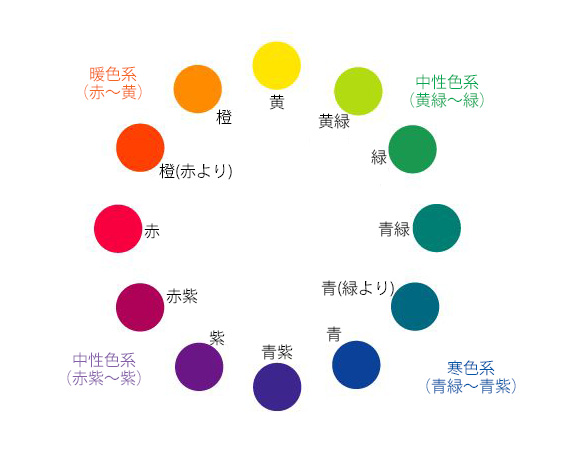

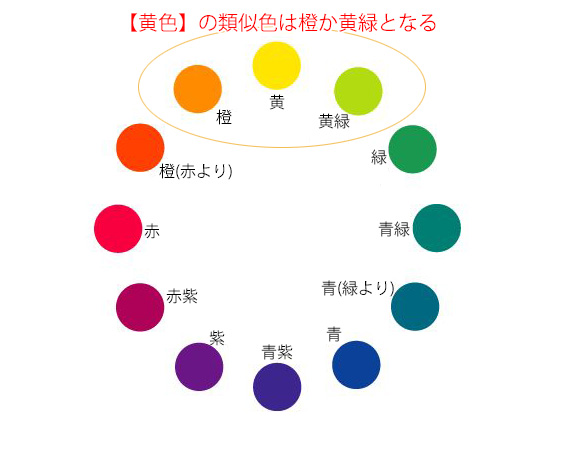

色相は虹などで見られるように赤・黄・青などの色あいのことを言います。

そして、色と色の変化をまとめたのを色相環と言います。

下記にある色の表は見たことがあるのではないでしょうか?

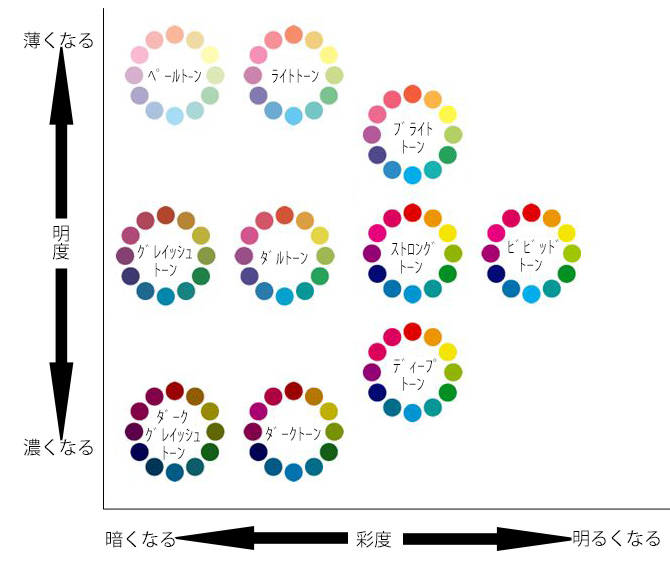

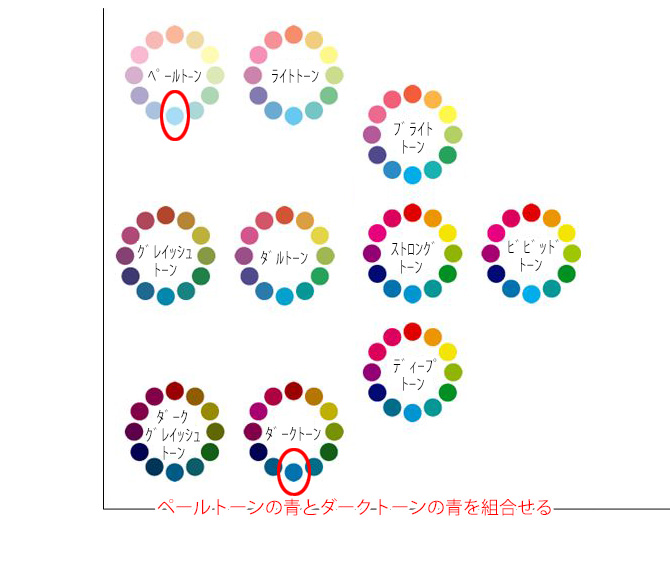

この色相環を濃くしたり薄くしたりといったように明度と彩度をグループ化したのをトーンと言います。

初心者でもカラーコーディネートを極める3つの基準

- 色相環の類似色から選ぶ

- 色相環の反対色から選ぶ

- トーンを変えて同じ色相を選ぶ

この3つを基準にカラーコーディネートすることで空間をうまくまとめることができます。

具体的に解説していきますね。

色相環の類似色から選ぶ

■例:茶系統の内装に茶系統の家具を合わす

アンティーク風のクラシカルな内装や和風の内装をイメージすると分かりやすいかと思います。

■色相環の表を参考に「類似色から選ぶ」場合

というふうになります。

類似色であるオレンジとグリーンを上手く使うと下記のようなインテリア空間にできます。

ベースカラーを白色。ソファに黄緑・緑・青緑の類似色を使うことによって以下のようなインテリア空間になります。

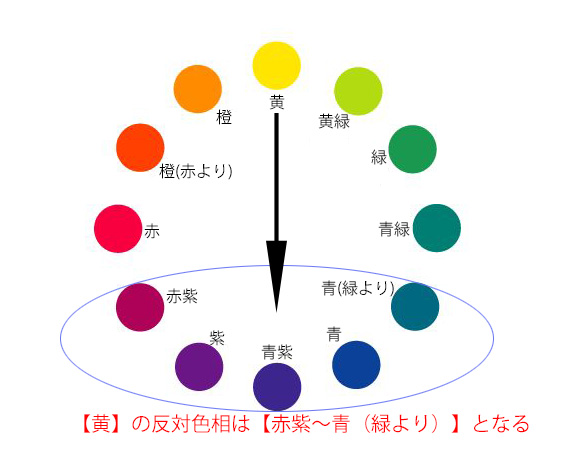

色相環の反対色から選ぶ

色相環で反対側に位置する色相を選ぶ。

落ち着いた色あるいは、濃いめの色に対してパっと明るく華やかな色を組合せる。

この反対色の組み合わせは、けっこう難易度が高い。

DIYによって塗り直しができるならいいのですが、そうでない場合はインテリアコーディネーターや設計士に意見を求めたほうが良い。

写真:KARE

トーンを変えて同じ色相を選ぶ

青色であっても明度や彩度によって色は違ってきます。上記に記載している「類似色から選ぶ」という考え方に似ている。

色の組合せによってカラーをコーディネートしたい場合、上記の3つを活用することでおしゃれなインテリア空間にまとめられます。

複雑に考えずシンプルに進めていき、後は実践によってその幅を広げていくことで、インテリアの質を高めていくことができます。

ベースカラーの選定【インテリア重視のリフォームプランを考える時に悩む問題】

リノベーション(リフォーム)プランを考える中で壁や天井、床などのベースカラーに悩む方が多いです。

そういう場合は、まずコンセプトを決めることです。

間取りやカラーを含めプランを考える時は、コンセプトを決めることで計画をシンプルにまとめブレずに進めることができます。

コンセプトを決めるにあたって

- 家具

- テーマ

の2つから考えるといいでしょう。

リフォームプランを考える場合、複雑にせずシンプルに考えることです。

特にカラーコーディネートを意識したインテリア空間を考えると、アイデアや色の組合せは無限に出てきます。

コンセプトから考えることで無限にあるアイデアや色の組合せを絞り込むことができます。

コンセプトに沿ってベースカラーを決める

- 家具

家具を基準に空間のカラーをコーディネートしていく。

【例】

・和風の家具を持っているのであれば、和風の内装に。

・北欧風の家具を持っているのであれば、ナチュラルな内装に。 - テーマから考える

「和風」や「洋風」といったテーマから考える。

以下にいくつかのテーマについて特徴をまとめていきます。

■ 和風

写真:KASHIWA

和風といえば木・塗り壁・障子など和紙といった建材がすぐに思い浮かびますよね。

壁や天井は漆喰や珪藻土といったホワイト系の塗り壁が一般的で、深みのある家具を置くことによって味わい深い内装になります。

落ち着きのある和風の内装は、すごくデザインの自由度が高いというのが個人的な意見です。

「和」の空間になくてはならない決まりごとを外してしまうと、デザインの自由度はさらに広がる。

例えば和風モダンなど。本当に奥の深さを感じますし、無限に遊べる和の空間を楽しむことができます。

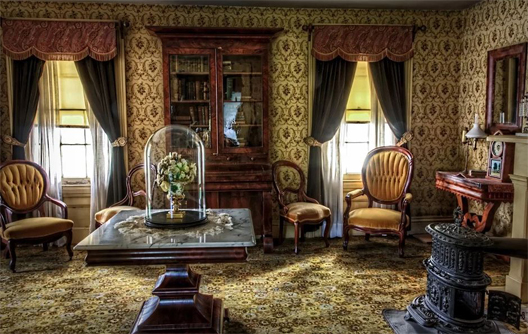

■ クラシカル

クラシカルな空間の特徴は色あいが濃い。アンティーク家具を思い浮かべるとクラシカルな空間がイメージしやすいかと思います。

このような内装の中で家具の色を考える場合、「類似色から選ぶ」のがベストです。

しかし、クラアシカルな中に透明感あるホワイトカラーの家具が入ることで質の高い「クラシカルモダン」を創ることができるといった技もあります。

■ イタリアデザイン

重厚な建築素材(石やタイル・塗り壁)がベースの内装に、アクセントとして力強さのある家具などを組み合わせる。

例えば、重厚な雰囲気の中、ブルーやオレンジ・イエローなどすごく大胆な色やデザインのソファやテーブルなどを組み込むによって空間が華やかに彩られます。

しかし、ベースカラーが暗くなると空間全体のイメージが暗くなるため注意が必要です。

■ 北欧風

■ モダンインテリア

写真:KARE

人気のモダンテイスト。

白と黒をベースにしたカラーコーディネート「モノトーン」は代表的です。

素材にガラスやスチールを組み合わせることで透明感や高級感の印象を強めることができます。

ファブリックや小物をアクセントに使うことでオシャレ度が高くなります。

カラーコーディネートに明度対比を取入れたリフォームプラン

色によって空間を広く見せることができるということを知っていますか?

色で広く見せるのは、あくまで心理的にです。

実用的かどうかは、また別の話になってくるので注意してください。

カラーをうまく使って部屋を広く見せたい時は、進出色と後退色を使います。

- 【進出色】・・赤・橙・黄色といった暖色系で明るい色

- 【後退色】・・青緑・青・紫といった寒色系で暗い色

言葉で説明しても分かりにくいかと思いますので、絵を見て実験をしてみます。

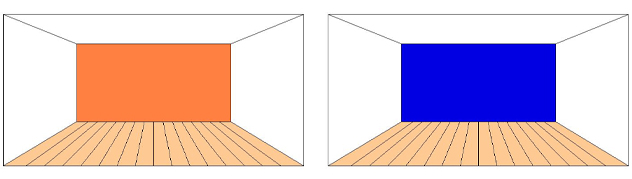

下の2つの部屋の大きさは同じです。奥行があるように見えるのはAとBのどちらですか?

Bのほうが奥行があるように見えたと思います。

周囲の壁・天井・床が明るい進出色の中、奥の壁だけが後退色である青色を使うことで奥行があるように見せることができます。

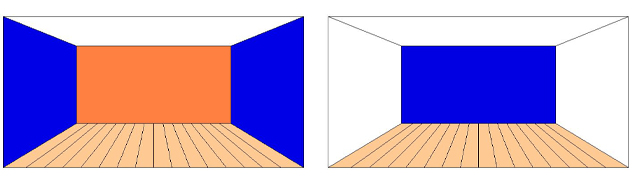

では、続きまして下の2つの部屋の大きさは同じです。

AとBのどちらのほうが間口が広く感じられますか?

Aのほうが間口が広く見えたと思います。

両側の壁を後退色である青色とし、奥の壁を進出色である橙色にすることでAのほうが間口が広く見えるのです。

この考え方は家具にも当てはまります!

例えばソファであったりTVボード。

周りの壁は進出色である明るい色に仕上げて、ソファやTVボードを後退色である暗い色にすることで奥行ある空間に見せることができます。

リノベーション(リフォーム)プランを考える時には間取りや快適性を考えるだけでなく色の組合せについて色々と検討してみることで、さらにインテリアを楽しめる空間に仕上げることができます!

心理効果からカラーコーディネートを考える

色はインテリアの質を高めおしゃれな空間を作るだけでなく人の心理にも影響を与えます。

- 落ち着いた空間にしたい

- 勉強や仕事に集中できる空間にしたい

といった時にどのような色を使えば効果的か?

色の持つ心理効果もカラーコーディネートの一つの要素となります。

開放感・安息・清潔感のイメージがある青色

開放感や安息といったイメージが強い青色をインテリアとして取入れた場合の心理的効果

- 興奮をおさえ気持ちを落ち着かせる

- 集中力を高める

- 睡眠の促進

- 時間を感じさせない

- 食欲を押さえる

「落ち着きある(リラックスできる)」「よく眠れる(快眠)」「仕事や勉強で集中できる」といった場合には青色を使うと良いでしょう。

活気・情熱・危険といったイメージがある赤色

活気や危険といったイメージが強い赤色をインテリアとしてくみ合わせた場合の心理的効果

- 関心を集める

- 気持ちを前向きにさせる

- 興奮を促す

- 暖かさを感じる

情熱・興奮・活力といったエネルギーを感じさせ、関心を集めることからアピールしたい時に使われる。

エネルギーを感じさせる一方で攻撃的・怒りといったイメージを与えることもある。

癒し・安全・健康のイメージがある緑色

癒しや安全といったイメージがある緑色をインテリアとして使った場合の心理的効果

- 疲れた心や体を癒すリラックス効果がある

- 緊張を緩和してくれる

- 気持ちが穏やかになる

- 目を休ませる

刺激が少なく見る人に安心感を与え、落ち着きや安らぎといった心理効果を得られます。

ぬくもり・陽気・活力のイメージが強い橙色

ぬくもりや活力といったイメージがあり橙色をインテリアとして組み合わせた場合の心理的効果

- 胃腸を刺激し食欲を促す効果がある

- カジュアルで親しみやすい

- エネルギーや開放感を与える

- 緊張を和らげ陽気な気分になる

橙色はやさしく陽気な気分にさせてくれる。

また、恐怖やプレッシャーといった心の不安を押さえてくれる効果があり心身のバランスを整えるのに役立ちます。

活発・幸福・明るいといったイメージが強い黄色

活発や幸福といったイメージがある黄色をインテリアとして取入れた場合の心理的効果

- 黄色は左脳を刺激する色で理解力・判断力・記憶力が高まる

- 感性が豊かになる

- 注意をうながす

- 集中力が高まる

黄色は明るく希望や喜びを与える色。

何かを達成する時にぶつかる壁に挑む時、人は黄色や青といった色を好む傾向にあるようです。

高級・感性・古風といったイメージが強い紫色

高級や古風といったイメージがある紫色をインテリアとして取入れた場合の心理的効果

- 感性を豊かにする

- リラックス効果があり心身の回復に役立つ

- 不安や緊張を癒して穏やかな気分にしてくれる

- 睡眠効果を高める

紫色は病的といったイメージを持った方がおられますが、本来は心身のバランスを整える癒しの効果が得られる色です。

また紫はスピリチュアルを象徴する色あいで瞑想といった精神の集中の時にも使われます。

浄化・清潔といったイメージが強い白

純粋や清潔といったイメージがある紫色をインテリアとして取入れた場合の心理的効果

- 清潔で無垢なイメージを与える

- 新たな気分にさせる

- モノを軽く感じさせる

- 空間の広く感じさせる

光を反射する明るい色で空間を広く見せたい、清潔感を感じさせたいといった希望がある場合には白色がマッチします。

高級・孤独・威厳といったイメージが強い黒色

高級や威厳といったイメージがある黒色をインテリアとして組み合わせた場合の心理的効果

- 高級感を与える

- 権威(権力)を感じさせる

- 黒の中に多色を組合せると多色のインパクトを高める

- 暗い気持ちになる

黒色はどのような色と組み合わせても馴染みやすいためインテリアやファッションでは黒色をよく取り入れています。

まとめ

カラーコーディネートを使うことでインテリアの幅がすごく増えるんだね!

カラーコーディネートを意識したインテリア空間にするために欠かせない3つのポイント。

- 類似色から選ぶ

- 反対色から選ぶ

- トーンを変えて同じ色相を選ぶ

リフォーム(リノベーション)する時に壁や天井などのベースカラーで悩む時には、この2つから考える!!

- 家具から内装のベースカラーを決める

- 「和風」「北欧風」などテーマからベースカラーを決める

進出色と後退色を使うことによって空間の見え方が変わる。

そして最後に、色にある心理効果から内装の色を決める。