これからマンションや戸建て住宅、店舗などのリフォームやリノベーション工事を予定している方は、悪徳業者の手口にひっかからないよう、ぜひお読みください。

特定商取引法が施工されてから訪問販売による悪質業者の名前を都道府県が公表するようになり、各業者へ改善するよう指示されるようになりました。

この法律の制定はリフォーム詐欺事件が発端となったものでありますが、公報によって解決できるような問題ではありませんし、全ての人に改善指示の出された業者の名前を把握しろと言われても限界があります。

確かに全てを把握しろと言われても無理がある・・。

そこで、お客様ご自身で悪徳リフォーム業者を遠ざける術を身につけて頂きたいと思い詳しくまとめました。

覚えていただきたいのは、悪徳業者は工務店や建設会社・リフォーム業者ではありません。

会社ぐるみで消費者をだます集団です。

悪徳業者は考える時間を与えずスピーディに契約へと持っていきます。

後日改めて契約となると、近所の人や知り合いの工務店に相談されて話が通らなくなってしまうからです。

悪徳業者の手口は飛び込み営業であったり点検を口実に、家の中に入ろうとしてきます。特に悪い箇所もないのに、「大変です」と言って大騒ぎする。あるいは色々な理由をつけて不安を煽ってきます。

そして、工事して直せば大丈夫です。

材料はコレとコレで工事費用も合わせて○○万円になります。

このように、次々と話を進めてその場で契約へと持っていこうとします。

考える隙間を与えないのが悪徳業者のやり口であり、契約へと誘導させるのが非常に上手です。

これから、評判の悪い悪質な業者の手口と対策について詳しくお伝えしていきます。

騙されない為にもぜひ最後までご覧ください。

消費生活相談(悪質なリフォームによる相談件数)

参照⇒詳しくはコチラ

表から分かるようにリフォーム工事に対する相談数は、毎年それほど変わりません。

現在でも訪問業者はあらゆるところに現れ、中には被害にあっている人がいるということ。

消費者問題のリフォーム工事の相談では、訪問業者(飛び込み営業)が圧倒的に多く、訪問により工事契約を急かされた場合は、すぐに契約せずに慎重な姿勢で対応することです。

しかし、訪問業者は非常に口が達者です。

どのようなことを言えば、契約へと誘導できるか熟知しています。

- 今すぐ工事しないと柱が腐ってしまい倒壊してしまう危険性がある

- このまま放置すると雨漏りにより、建物内部が腐食してしまう

といった不安を煽るケースもあれば

- 今なら半額で工事ができます

- すぐに契約された方には、○○%値引きされます

といったお得を装うケースで誘導してきたりします。

このように契約を急がされても一旦、帰ってもらうことです。

そして知り合いに相談してください。

もし相談する相手がいない場合は、このページの最後の方で【悪徳業者に対する相談窓口】を紹介しています。

評判の悪い悪質なリフォーム業者における制約の甘さ

これまでに

「リフォーム工事の営業は電話とチラシさえあれば誰でもできる」

といったことを聞いたことはありませんか?

リフォーム工事の営業を行うにあたって、法によって定められた基準があり、その基準を満たしていない工事に関する営業はできないことになっています。

法により定められた基準というには、「建設業の許可」のことです。

この許可書がなければ工事に関する営業はできませんが、金額によっては誰でも営業ができる決まりになっています。

このことについて以下を参照してください。

| 建築一式工事 (新築工事など) |

建築一式工事以外の建設工事 (クロスの張替えや塗装工事・キッチンの取り替えなど部分的なリフォーム工事) |

| 次のいずれかに該当する場合 ①一件の請負代金が1,500万円未満の工事 (消費税込) ②請負代金の金額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事 (主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの) |

一件の請負代金が500万円未満の工事 (消費税込) |

リフォームやリノベーションの場合には「建築一式工事以外の建設工事」に属し一件の請負代金が500万円未満の工事は建設業の許可がなくても工事の営業ができることになります。

上記に記載しているように、リフォーム工事の営業は、チラシと電話さえあればできると言われているのはこのためです。

悪質なリフォーム業者は誠実に仕事をこなしている工務店や建設会社と異なり、モノ売り業者です。

彼らは、消費者が判断することができない床下のことや屋根裏を主に狙ってきます。

消費者が判断できないことをいいことに必要ないリフォーム工事を、必要であるようにオーバーにそして不安を煽りながら勧めてきます。

チラシ広告は評判の悪い悪質なリフォーム会社が使う

悪質なリフォーム業者の手口は、チラシと飛び込み営業が全てといっても過言ではありません。

飛び込み営業であれば、直接、お客様と会いその場で契約まで持っていくことができます。

そしてチラシ広告。

あなたもポストのチラシを見て、欲しかったものがこれだけ安く買えるなら!と急いでお店に駆け込んだ経験があるかと思います。

ここで注意が必要なのは、製品のチラシ広告とリフォームのチラシは分けて考えること。

製品のチラシ広告の場合はメーカー名や品番・定価が表示されています。

メーカー名や品番もしっかりと明記されています。

しかし、リフォームのチラシ広告には、社名や住所などが記載されていないことがあります。

そして、そういうチラシ広告では「安売り」を強調したものがほとんどです。

チラシというのは誰でも作ることが可能です。

「今だけ20%オフ」「先着○○名様4割引!」などを謳い文句にしたリフォーム業者がいます。

リフォームやリノベーションは、物売り感覚で興味を持つことで後で後悔してしまいます。

こういった物売り感覚のチラシはリフォーム工事以外にもあります。

■例1.新築工事

私の友人は、以前に新築を建てる計画をお持ちのお客様と、プランニング計画を進めていました。

そんな時に、「一千万円で新築を建てられる」大手の会社が流しているCMに興味を持ち、私の友人に質問しました。

私の友人は、このことについて徹底的に調べた結果、システムバス・キッチンや洗面台など住設備の費用が含まれておらず、基礎部・構造となる柱や梁・外壁・間仕切り壁のみの費用だけということが分かりました。

■例2.不動産

不動産会社が出していたチラシでは「駅から10分」と記載。

実際のところ、車で行くと駅から10分ということが判明。

評判の悪いリフォーム業者の数は減っていくと考えられますが、忘れた頃にまたやってくることを考え飛び込み業者の話には耳を傾けないように注意してください。

また、ポスティングによるチラシの中で住所が特定できない広告にも関わらないほうが無難です。

もちろん飛び込み業者をしている会社の中には、誠実な会社も中にはありますし、ポスティングによってチラシを配ったりします。

しかし、一度話を聞いてしまうと、悪徳業者の場合、しつこい営業を受けることになりますし、不安を煽って一気に契約させようとしてくるため飛び込み業者には関わらないことです。

もし、話を聞いてしまった場合は、どのようなことを言われても時間をおいて確認していくようにしてください。

そして、急がないことが肝要です。

評判の悪い悪質リフォーム会社の手口の実例

悪質なリフォーム業者に引っかからないようにするため、手口をしっかりと理解しておきましょう。

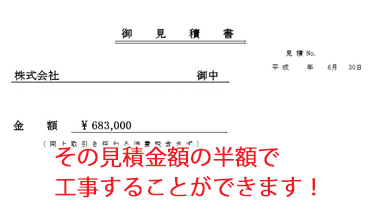

リフォーム工事を半額でリフォームできます!

既に工務店から見積を取って、リフォーム費用について家族で話し合っていた時に訪問業者が訪ねてきました。

奥さんは、一旦は断るものの、工務店からもらった見積書を、その訪問業者に見せ、「おたくならいくらで工事できる?」と聞いてしまった。

訪問した営業マンは「ウチなら半分の値段でできますよ。

上司を連れてきますので話を聞いてください」と言い、奥さんは話をきくだけなら了承しました。

次の日曜日に彼らは、やってきました。

ご主人は、「本当に半額の費用でリフォームすることができるのですか?」と尋ねたところ訪問業者は「ウチは、材料の仕入れを大量に仕入れており、職人も社員なので他より安くできるのです」と資料を見せながら説明。

そして、その訪問業者は工務店の見積書を見て「500万円を半額というのは難しいので380万円なら引き受けることができますよ」と答えました。

このやり取りでご主人は、相手の言い分を信じてしまい契約。

一方、見積書を出した工務店の社長は、見積もりを出してから一ヶ月もの間なんの連絡もないため、電話をしてみると「親戚の紹介で他でやることにしました」と言われました。

それから一ヶ月し、工務店の社長は、その夫婦の家の近くでリノベーション工事をしていたので、寄ってみると足場がかかっており、養生シートは破れ、職人が来ている様子もない。

工務店の社長が不思議に思い、電話で聞いたところ、当初、訪問業者から受け取った工事が、見積に入っていないということで、さらに500万円も請求されたと。

さらに500万円を支払わないと工事できないと言われ、工事は放置状態。

契約上の問題から、工務店の社長さんは口出しすることはできず、結局のところ1ヶ月でできるはずの工事が3ヶ月かかってしまい、奥さんは疲れ果てて寝込んでしまったそうです。

屋根裏が腐食している

訪問してきたい営業マンはインターホンごしに、「屋根裏が腐食しているかもしれません。」

と言い、ご主人を外に連れ出しました。

すると営業マンは「あそこです。屋根の上に線が入っているところ」。

ご主人は、棟のラインに段差があり今まで気づきませんでした。

その営業マンは「雨漏りで屋根裏が腐食しているかもしれません。屋根裏を見せてください」

と言いご主人は不安になり営業マンを屋根裏に通じる和室へと案内しました。

屋根裏を見た営業マンは、汗ビッショリで帰ってきて、「すごい湿気です。屋根裏が腐っています。早く治さないと大変なことになります」と言われ営業マンは、すぐに料金を払える場合、工事費用は安くできますと言い、屋根に段差があり汗ビッショリの営業マンの説明で信じきってしまい代金を振込ました。

しかし予定の日になっても、職人はくることもなく電話も繋がらない。

以前に増築した時の工務店さんに調べてもらった結果、棟の段差は以前、増築した時のものであって屋根裏は腐食していないということが判明。

口頭で100万円のリフォーム費用が1.5倍の請求

タウンページでリフォームをしてくれる会社を選び、居間のリフォームを依頼。

打ち合わせを何度かした後に100万円の工事だと言われ、予算内なのでお願いしました。

工事が終了し請求された金額は、100万円ではなく150万円。

リフォームの中に造作家具があり、その家具で当初の見積もり金額よりも高くなったと言われた。

浴室廻りの点検

「この近くで水道の水漏れ工事できているのですが、お宅のお風呂場の付近で水漏れを確認しまして。

もしかしたら排水管が外れているのかもしれません。」とインターホン腰に言ってきました。

奥さんは、心配になってその男を上げてしまいました。

浴室に上がったその男は、「タイルの目地が剥がれています。これでは床下に水が入って腐ってしまう。

浴槽を取り替えましょう。これではダメになってしまいます。」

「それと、浴室の基礎部分に環状の白い模様があり排水管から水漏れしている」。

確かに、浴室は汚れており、奥さんも浴室のリフォームをしたいと思っていたころで、色々と話を聞いてしまいました。

「自社製品の定価300万円の浴槽を200万円になり、排水管の工事も含めて270万円で工事できますよ」

と言われ、その場で決められることではなかったので、主人に相談してから、どうするかを決めますと伝え、その日は、なんとか帰ってもらうことにしました。

知り合いの工務店さんにこのことについて相談すると、タイル目地が少しばかり剥がれているが床下に水漏れしているところもなく、在来工法は、床がコンクリートでできているため床下が腐ることはない。

また、浴室の基礎部の環状の白い模様は、モルタルの水の配合によってできるもので、乾いているため排水管の水漏れではないことが分かった。

評判の悪い悪質リフォーム業者の見分け方と対策

どの業界にも悪徳業者というのはいるものです。

リフォーム業界にも残念ながら存在しています。

多くのリフォーム会社(工務店・建設会社)は誠実ですが、その中に紛れ込み悪いことを考えている集団がいます。

そういった集団の手口とその手口に引っかからないための対策を記載しているので、これからリフォームやリノベーションを予定している方は、参考にしてください。

訪問業者

飛び込み営業をし、不安を煽って工事契約を結ばせようとしてきます。

非常に口が他社で、どのようなことを言えば不安にさせるかを知り尽くしています。

また、「お得」を演出してすぐにでも契約させようとしてきます。

- 屋根(瓦が割れている・ズレている)・・雨漏りの危険性

- 床下(基礎部のひび割れ・床下の湿気)・・基礎部のひび割れにより耐震性が弱まる・シロアリ被害の危険性・床下の換気扇

- 外壁(外壁にヒビが入っている)・・・ヒビ割れしているところから雨水が入る

- 排水管(水漏れ)・・配管が傷んでいる

- 給湯器(古いタイプ)・・古いタイプなので性能のよい給湯器に半額で交換

リフォームによる悪徳業者の被害の多くが「飛び込み営業・チラシ」という手口を使ってきます。

飛び込み営業は、その場で契約へともっていくことができる。

チラシは「お得感」につられた消費者を、だますことができる。

また、悪質な業者は会社あるいは団体の存在がない又は、分かりにくくしていることが多い。

会社あるいは団体の存在を調べられる前に、契約させる必要があるため、契約を急がせます。

飛び込み営業をしている業者全て悪徳業者とは言えませんが、相手の話にのってしまうのはリスクが非常に高いということを覚えておいてください。

チラシ広告

チラシは誰でも作ることができます。

お得感を演出し消費者を誘ってきます。

スーパーの安売りチラシは、完成されたものであり定価があるため大歓迎。

しかし、リフォームの場合は、どれだけの材料が必要で、どこにどれだけ使うのか不透明です。

経験豊かな会社の提案能力と職人の心と技によってできるのがリフォームです。

完成されたスーパーの製品とは違います。

点検

点検や診断は家に上がるための口実。飛び込み営業と同じく突然やってきます。

床下の湿気・排水管の劣化・給湯器の機能・屋根(屋根裏)・外壁など「点検」という言葉をうまく活用し建物内に入ろうとします。

特に何もない場合でも、オーバーな振る舞いで不安を煽ったり、床下換気扇や給湯器を「お得感」を演出し売りつけようとします。

さらに悪質になってくると、点検と言いながら、壊すなどし自作自演という手段をとる業者もいます。

契約会社など何のつながりもないのに「点検」または「診断」という名目で接してくる相手がいたら注意しましょう。

極端に値引きしてくるリフォーム業者

例えば、あなたが見積書を見て「600万円のリフォーム工事は予算オーバーです」と言ったとします。

それに対し相手は、「分かりました。では200万円をカットし400万円でやります。」というように極端な値下げをしてくる業者には要注意です。

200万円が値下げした内訳が記載された見積書を改めて提出するなら分かりますが、どこでどのように工事金額を下げたのかを明らかにしていないにも関わらず、極端な値下げをしてくる業者は避けるのが懸命な判断です。

リフォーム工事は、お客様の見えないところで調整(手抜き工事)ができ、何かしらの不具合が生じない限りその手抜きを見抜くことはできません。

安い値段で他社のデザインのまま工事しようとする業者

あなたは、既にリフォーム会社からプラン(図面)と見積書を提案されたとします。

そして別のリフォーム会社に、プランと見積書を見せ「このようなデザインでリフォーム工事をお願いしたいのですが、費用はどのくらいになります?」と言ったとします。

それに対する回答が

「うちの会社でしたら、このプランであれば、この会社の30%安い費用で工事できますよ。うちはお客さまのことを第一に考えていますから」

などと言ってくる会社。

見積書を見ることで内訳から、どうしてそのような見積金額になったのか推測することは可能です。

しかし、見積書を作成したリフォーム会社にしか分からないことがたくさんあります。

にも関わらず、30%安い値段で工事できるというのは、おかしな話です。

どこかの材料費を押さえないと費用は安くすることができません。

このような会社は、工事も適当で後々トラブルになってしまう可能性があります。

口約束で契約

書面での契約書を交わさずに工事することは危険です。

口約束で交わした金額より、高い費用を請求してくるという極めて悪質な業者がいることを知っていましたか?

口約束で「200万円のリフォーム工事でいいですね?では、明後日から工事に取り掛かります」

と次々に話を進め工事が終了すると300万円も請求。

どんなに小さい工事であっても契約書は必ず交わしましょう。

工事費の先払い

リフォーム工事を依頼し、その費用を一括で先払い。

着工日が過ぎても職人が来る気配がなく、依頼先に連絡してもつながらない。

これも極めて悪質です。

リフォーム会社にもよりますが、お客様がリフォーム会社に工事費用を払うにあたって、数回に分けるのが一般的です。

例えば、契約日から1週間以内にリフォーム代金の10%を収める。

そして、残りは引渡し後。

リフォーム会社への支払いは、契約と同時にあるいは、着工前に全額を収めるのではなく、数回に分けて支払うようにしましょう。

評判の悪い悪質リフォーム業者の手口に対する対策

上記の悪徳業者の手口に対する対策について以下まとめています。

複数のリフォーム会社から見積もりを取る

お客様自身で判断基準が持てるようになりますし、比較することで怪しい会社の見積書(極端に安い)を見破ることができます。

複数のリフォーム会社から見積を取ることを相見積と言います。

この相見積を最大限に活用するため「相見積りでリフォーム費用を比較する時に重要なポイント」を参考にしてください。

リフォーム費用を着工前に全額支払わないこと

もし依頼先が悪徳業者であった場合、着工前に全額支払ってしまうと持ち逃げされてしまう恐れがあるため、数回に分けて支払うこと。

点検や飛び込み営業の話を聞かないこと

飛び込み営業をしている業者が全て、悪いとは言いませんが、建物の知識がない方は「点検・診断」といって訪問してくる業者や、飛び込み営業をしてくる業者の話を聞かないようにしましょう。

見積書が一式でまとめられている

概算見積では、一式でまとめられていることが多いのですが、現地調査をした後の正式見積書で内訳がなく一式でまとめられている場合には、内訳の内容とそれに伴う金額を出してもらう。

他社が出した見積書と図面を見て、安い金額で工事できるという業者

お客様と打ち合わせもなく又は、現場を見ずに、他社が作成した見積書と図面を見ただけで「他社の工事費より数%安く工事できる」という会社には注意。

安売り感覚のチラシ広告

リフォーム工事は物売りとは違います。

安売り感覚のチラシ広告には要注意。

見積書の内訳に対する説明を受ける

図面を見ながら見積書の内訳の説明を受けましょう。

内訳の中で分かりにくい内容や、専門用語があれば質問すること。

また、工事内容に疑問などあれば、説明を求めてください。

小さい工事でも契約書を交わすこと

口約束し、工事が終わったあと、口約束した費用以上の代金を請求されないよう、どんなに小さい工事でも契約書を交わすこと。

もし悪質な業者と契約してしまったら

もし、悪徳業者と契約してしまった場合にはクーリング・オフを活用。

クーリング・オフというのは、売買契約において消費者が無条件に契約を破棄することができる制度のことで、飛び込み営業によるリフォーム工事もこれに該当されます。

クーリング・オフは契約書を受け取った日から8日以内です。

期間が決められているため、契約した後に、やっぱり解約したいと思った時は、早めに行動に移しましょう。

詳しくはコチラ⇒クーリング・オフについて

評判の悪い悪質リフォーム業者に対する相談窓口

悪徳業者のことを含め、リフォーム工事で疑問に思うことはありますか?

例えば

- 見積書の内容や工事会社から受けた説明と実際に工事した内容に食い違いがある

- リフォーム工事に欠陥がある

- 契約後に解約することは可能か?

といったことでお困りの方は以下のホームページをご覧ください。

どのリフォーム会社に相談すれば良いか分からない

信頼性かるリフォーム会社をどうやって探せば良いの?

- インターネットを活用する

- 雑誌を見る

- リフォームした友人に相談してみる

などいくつかリフォーム会社を探すツールがありますが、具体的にどうすれば良いか分からない・・・。

そう思って悩んでいる方は、初めてでもリフォーム会社の選び方・探し方を具体的に知ることができる「リフォーム会社の選び方」をご覧ください。

それと、多くの人がリフォーム会社を決める時に意識している5つのポイントがあります。

リフォーム会社を選ぶ時に役に立ちますので「我が家のリフォーム会社を決める5つのポイント」も参考にしてみてください。

まとめ(評判の悪いリフォーム会社対策)

電話・チラシ・飛び込み営業といった手口で消費者に近づく業者の話には耳を傾けないことです。

手口は異なっても基本的に消費者をだますことに変わりはありません。

上記に記載している悪徳業者の手口や、対策を知っておくことで、お客さまご自身で回避する術を身に付けられる。

そう考え、色々な工務店さんや建設会社のお話を聞き、まとめました。

このページを読むことで、悪徳業者から身を守れる人が少しでも増え、騙される人が減ることを願っています。